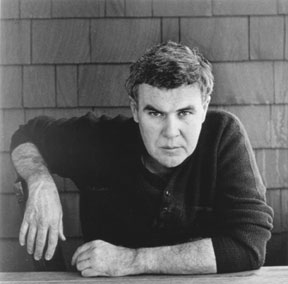

Carver ha tutto quello che deve avere il mitico scrittore americano, o il mitico scrittore in generale, oggetto di culto. E questo potrebbe farci venire qualche dubbio, dico farci pensare che dietro ci sia qualche fregatura. Ma lui è davvero che ha fatto tutti i mestieri, che è stato alcolista incallito, uno che scrive poco e scrive a prima vista sempre le stesse cose, uno che muore di cancro ai polmoni a cinquant’anni, uno che ha imparato a fatica a scrivere perché voleva farlo, e voleva farlo perché aveva qualcosa da dire, e così ha montato e smontato e limato e lucidato via via un suo stile, come un artigiano costruisce un mobile e arriva a fatica al suo oggetto, alla forma per lui più semplice e ai suoi occhi perfetta. Lui ha frequentato davvero corsi di scrittura creativa, e ne ha tratto profitto, e ha insegnato davvero scrittura creativa, e ne hanno tratto profitto scrittori che hanno raggiunto quella facile fama che lui non ha mai cercato, e hanno codificato l’inimitabile stile di Carver fondato sull’eliminazione dell’inutile, sulla descrizione di un apparente vuoto, sulla parola a prima vista troppo semplice applicata a descrivere fatti in apparenza troppo semplici troppo banali troppo insignificanti e quotidiani, troppo, perché dietro non si nasconda un sapere segreto, un mistero che se fossimo enfatici chiameremmo il mistero della vita, e che appunto i suoi modesti epigoni hanno saputo forse nominare – e l’hanno chiamato minimalismo –, ma non hanno, in realtà, nemmeno saputo imitare, perché ogni vero stile è inimitabile, e quello di Carver in particolare è un non–stile, uno stile fondato sul togliere dalla pagina tutto ciò che è inutile – riuscendo magicamente misteriosamente a individuare la soglia, a fermarsi al momento giusto, un momento una soglia impalpabile, che non c’è – perché qual è il momento giusto, il momento nel quale si deve smettere di correggere la pagina scritta, il momento in cui non si può più togliere un aggettivo, un inciso, il momento in cui i verbi non possono essere più sostituiti da verbi più apparentemente piani e per questo più profondamente significativi.

Ma questi poveri epigoni non hanno nulla da dire – e usano la lezione carveriana per ammobiliare il loro vuoto. Mentre Carver ha moltissimo da dire – e sceglie consapevolmente la via più difficile per farlo.

Niente è più difficile, per chi sa di aver da dire qualcosa, non dire quasi nulla, dire il minimo, avvicinarsi asintoticamente allo zero, comunicazione a base zero: ricominciare ogni volta daccapo, con la speranza che stavolta ci sia qualcosa di nuovo da dire, sapendo che questa è l’illusione che ci tiene in vita, riprovare ogni volta a vivere attraverso la scrittura, raccontandosi, raccontando innanzitutto a se stessi questi eventi inutili e privi di interesse, e così attribuendogli un senso. Perché non potrebbe neanche riscattarci il sogno di cinque minuti di gloria televisiva, noi sotto i riflettori, sarebbe sempre illuminata la solita inutile vita – solo scavando in questa apparente inutilità si potrà scoprirne il valore nascosto.

Sempre la solita piccola storia: coppie in crisi, case in periferia, elettrodomestici come conquista di status, modeste trasgressioni alla marijuana, molto alcol, poco sesso, poche parole scambiate tra persone, bambini poco amati, baby sitter, supermercati, e quell’atteggiamento di fronte al lavoro fondato sulla flessibilità sulla mobilità sull’inevitabile precariato che ora a noi in Italia magari pare nuovo ma Carver già visse sulla sua pelle e raccontò e storicizzò in modo tale che non mezza parola in più si debba oggi aggiungere sul tema.