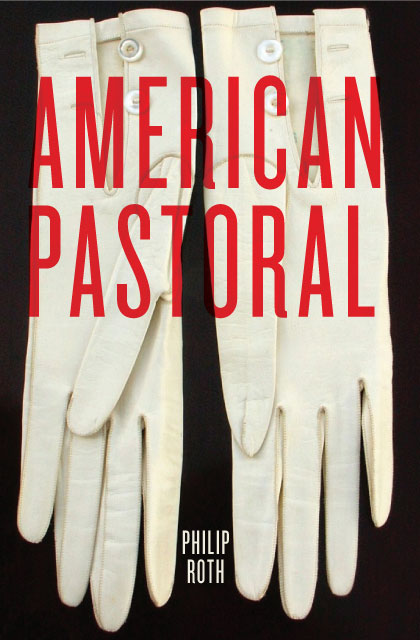

Seymour Levov è un astro luminoso. L’oggetto del desiderio su cui la comunità ebraica di Newark, nel New Jersey, proietta i propri desideri di riscatto, rivalsa sociale e conformismo. È alto, biondo e lo chiamano “lo Svedese”. Riesce alla grande negli studi e, soprattutto, negli sport. Baseball, basket, football: sempre il migliore e niente o nessuno lo può fermare. È l’idolo di tutti, la via di fuga che permette a un intero quartiere di non sentire l’odore di sangue della seconda guerra mondiale. Può avere le ragazze più belle, ma sceglie con equilibrio una bella irlandese che qualche anno prima aveva partecipato alle finali di Miss America. Dirige con oculatezza l’azienda di famiglia, una fabbrica di guanti che era stata fondata con grandi sacrifici dal padre Lou. Lo Svedese ha tutto per riuscire, incarna in pieno il sogno americano, senza sbavature o eccessi. In lui non c’è nulla della tracotanza WASP o del senso di avventurosa conquista dei pionieri. Nel suo passato familiare non ci sono i segni del vizio e della caduta: suo padre non è il vecchio Joe Kennedy che comprò la Casa Bianca al figlio. Lo Svedese si costruisce un guscio di buon senso e niente sembra poterlo infrangere. È qualcosa di diverso dall’innocenza che precede la caduta. È un’architettura perfetta e cristallina, una macchina per prevedere il futuro e per trasformarlo nella parabola impeccabile di un home run o nel passaggio che porta a un touchdown. Un uomo intero, liscio, composto, intatto, responsabile, provvisto di una straordinaria abilità nel tenere lontane le imperfezioni della vita. Eppure Seymour Levov cade, l’uomo che per tutta la vita è stato il monumento di se stesso va in pezzi ed esplode in una pioggia di schegge. La sua storia ci viene raccontata da Philip Roth attraverso la voce e la penna di Nathan Zuckerman, uno scrittore la cui infanzia era stata illuminata dalla figura dello Svedese. Ora, cinquant’anni dopo, Zuckerman ricostruisce la storia dell’idolo passando in rassegna tutta la sua vita per rispondere ad un interrogativo preciso e ironico: Come è potuto accadere? Che cosa ha affondato lo Svedese? Quale genere di peccato ha segnato la sua vita riducendola ad un cumulo di rottami?

La parola magica che trasforma l’idolo in un Golem traballante è una sola: imprevisto. In esergo Philip Roth inserisce una bella frase di William Carlos Williams: “Il raro verificarsi del previsto”. E con questo si è già espresso il senso del romanzo. Tutto si può verificare, fuorché il previsto. Perché il previsto nasce come il segno della necessità, il concatenarsi meccanico degli eventi che culmina, necessariamente, con il granellino di polvere che manda in malora tutti gli ingranaggi del destino. La necessità assolutamente prevedibile porta con sé una legge intuitiva: prima o poi succederà qualcosa. Per quanto lo Svedese abbia costruito la propria esistenza come un monumento al buon senso, l’irrazionalità si insinuerà al suo interno. I colpi della vita vengono allontanati da questo beniamino degli dei goethiano, ma quando l’unico colpo prevedibilmente imprevisto arriva, si carica di tutte le piccole incrinature esorcizzate fino quel momento. Nei frammenti autobiografici di The Crack-up Francis Scott Fitzgerald, un altro uomo baciato dal successo e dagli dei, scoprì all’improvviso che “la vita, naturalmente, è un processo di demolizione”. Il crack-up – l’incrinatura, la spaccatura che attraversa una vita – s’incarna necessariamente, e perciò prevedibilmente, nel corpo del sogno americano. Per Fitzgerald l’imprevisto si concretizzò nella mancanza improvvisa di talento, nell’alcolismo, nella Grande Depressione. Le ragioni esterne si fanno strada all’interno e diventano un buco nero psicologico. Lo scrittore dell’età del jazz affonda in quella “frattura della vitalità” che tiene svegli alle tre del mattino con la consapevolezza che niente sarà più come prima, che spinge a dormire dalla parte del cuore per fiaccarlo e per trasformare l’insonnia in un sonno definitivo. Anche Seymour Levov incontra il raro verificarsi del previsto e lo scopre accanto a sé, al piano superiore della sua casetta da sogno: nella figlia Merry.

Un giorno (ma Quale giorno? e, soprattutto, Perché?, si chiede Zuckerman ripercorrendo la rovina di Seymour Levov) l’amata figlia dello Svedese, Merry Levov, ha messo una bomba nell’ufficio postale della loro cittadina, uccidendo una persona e dandosi poi alla macchia. È accaduto nel 1968, e la ragione politica è evidente: la guerra del Vietnam da fermare ad ogni costo, i figli che si rivoltano contro i padri, il rifiuto dei modelli di comportamento del passato. Il motto degli anni sessanta “Stop The War” si trasforma nell’inferno di una guerra portata in casa. È il salotto dello Svedese ad esplodere assieme a quel piccolo ufficio postale. E con la guerra irrompono la disgregazione, l’odio della moglie, la ripulsa dei vicini, la trasformazione dell’angelo in un Golem di polvere, la fine del sogno. All’improvviso il guscio protettivo dello Svedese si rivela una trappola soffocante che allontana bruscamente ogni possibilità di innocenza. Una parabola perfetta che, prevedibilmente, si abbassa per la forza di gravità e si perde fuori bersaglio. La figlia scompare e si trasforma in un fantasma vergognoso. Riappare, si annuncia, invia messaggeri diabolici, continua ad esistere come una ferita permanente che infetta i tentativi di ricostruire almeno la facciata della perfezione perduta. Merry raccoglie la spazzatura che cova nella provincia americana per scagliarla in faccia al padre, costringendolo per la prima volta ad interrogarsi sul senso della propria enigmatica perfezione. Tutto il romanzo di Philip Roth è la radiografia spietata ma commossa di questa presa di coscienza che cancella la pastorale americana. L’utopia di una comunità laboriosa che voleva rifondarsi in una nuova terra promessa scompare in una nube di polvere (sempre sullo sfondo, dato che l’attentato appare sfumato, come un colpo attutito) e rimangono solo le ragnatele della memoria a trattenere qualche frammento del paradiso americano. Il previsto, come la pallottola che scoperchia il cranio di John F. Kennedy, come i fili aggrovigliati di Ellroy e De Lillo, non manca mai all’appuntamento.

di Nicola Gaiarin